CULTURAL ACTIVITY

文化活動

企業文化 》文化活動 》地方再想象,廢墟上重塑理想家園返回上一級 》

右岸國際藝術駐留活動的第一波浪潮——中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室主題為“傾聽老物件的日常述說”的展覽在鼎城區沅水右岸棚改現場落地生花。

這場由輔導老師趙明、藝術家兼策展人石玩玩以及第六工作室學生們打造的展覽,將現場直接設立在拆遷廢墟上,把老物件、聲景、建筑遺存進行重組,再構了地方的日常情境,使藝術復歸日常,走進社區和社群。

01

走街串巷,只為尋得屬于常德人心中的理想家園

理想的家是什么狀態?最簡單的家是什么概念?

最能體現心中桃花源的色彩是什么?

中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室針對這次駐留活動設計了三份問卷,旨在強調“在地”、“紀念”與“參與”。師生們帶著具有針對性的問卷和善于傾聽的心走街串巷、入戶采訪、全面調研,創作團隊作為他者的身份暫時介入并對生活在此地的居民展開想象,多方了解他們曾經的故事和生活,探知住民的心聲,從多元的訴求中尋找答案。

在六百多份答卷的反饋中,有人強調親人,“一家人在一起誰都不少”,才能稱作“家”;有人提及家具,“一個舒服的床和沙發便能提供安全感”;有人說寵物,“陪伴成長不離不棄的田園犬”……諸多的訴說和想象構成沅水右岸每個人切實的理想家園。

△ 大湖路 創作團隊實地調研

△ 趙明——“這次創作強調在地性、紀念性與參與性。我們針對問卷,以外來人的身份,來介入、想象生活在此地的居民,他們發生的故事和曾經的生活狀態。”

在調研過程中,創作團隊隨機采集了各種源自老街巷弄與街坊鄰里的聲音,平常卻獨具味道。

茶室中突然興起的唱戲聲、老人們閑聚的聊天聲、各種此起彼落的叫賣聲……這些聲音場景將在創作團隊手下與收集的老物件一起,通過再造展陳,喚起原住民過往生活中的集體記憶。

02

廢墟重塑,是紀念過去更是想象未來

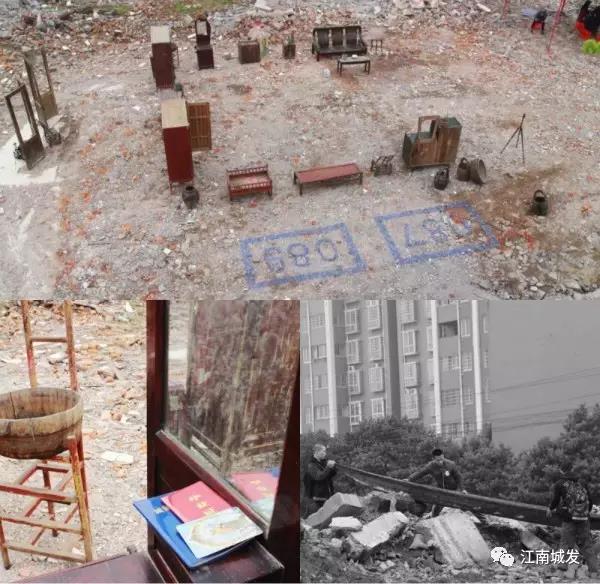

近一周的現場考察,最后以“傾聽老物件的日常述說”展覽活動呈現。

這場展覽的材料來源于當地拾荒小分隊此前在拆遷現場拾撿的老物件,它們大多是居民們搬家時被遺棄的一些生活家具和物品。布展現場完全基于調查中問卷反饋的典型,展示了住民們對“家”類型化的描述和想象。

展覽直接介入拆遷中的廢墟現場,致力于打造一個沒有圍墻阻隔的開放之家。關于展場選址,創作團隊最終敲定了一座正在拆遷的三層樓房及附近場域,充分利用拆遷建筑遺存絕佳的現場感和廢墟感,把老物件、聲景、建筑遺存物等進行重組,再構了本土和地方的日常情境,使藝術走進社區和社群,真正復歸日常。

△ 這棟建筑是臨江最近的半拆遷建筑物的遺留,沅江和堤壩成為了展覽的天然背景。創作團隊對這棟建筑進行了半涂裝,將符號性的沅水曲線與拆遷進行中的建筑立面進行意義的疊造,它們共同觸發了場所空間多元語境的生成,把拆遷這種暫時破壞性、干擾性的介入行動與沅水右岸發展的未來性、美好性緊密融合。

△ 展覽現場

創作團隊從之前采集的聲音中甄選出八種類型,內置于現場的老物件中循環播放。這是中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室首次在公共藝術中使用聲音場景作為藝術語言。

這些聲音與國內一、二線都市的喧囂不同,在江南采集的聲音充盈著濃厚的生活氣息,滿載著故事與記憶,特定的場所感很強烈。無論是老物件群落還是聲音場景都是江南土地上,在時間長河中譜寫出的一曲曲娓娓鄉音。

△ 學生仔細端詳已經不再使用的各種紙質老證件

△ 觀展學生對播放的聲音場特別好奇,蹲下認真側耳傾聽

創作團隊還特地定制了一個篷區展廳,將調研時學生們拍攝記錄的攝影作品懸掛陳列出來,引起了附近居民的駐足品評。他們沒想到自己的家長里短、瑣碎日常也能成為藝術,照片中的人和場景在這樣儀式化的展示中變得熟悉又陌生。

03

江南娉婷,孩子筆下想象另一種可能

這次公共藝術活動現場還邀請了近三十名小學生畫家前來參與,他們興致勃勃地參觀、傾聽、觸碰并討論了展覽的物件后,也用畫筆畫下了自己被啟發的家園理想。江南這片土地正在經歷發展、升級、新舊更替,孩童無疑將會是新歷史的經歷者和創造者。

△ 石玩玩與作畫的小朋友進行交流

小朋友們的創造充分體現了地方再想象這個主題,他們是在地人群的一部分,彰顯出當地最鮮活、多彩而美好的一面。

04

用藝術保留記憶

中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室通過這次《藝術介入城市升級》駐留計劃,在常德進行實地考察,成功完成了一次公共藝術社區行動計劃。借助展覽活動,搭建了一個對話平臺,與沅水右岸的居民溝通、對話并互動,從而激發再想象,希望讓每位普通個體都能綻放他們樸實生活中的智慧和光彩。創作團隊認為,對多元聲音的關注與尊重,是一個城市品質提升的最好體現之一。

十年乃至三十年后,這片土地的容貌將會煥然一新。舊貌不在,生活的痕跡與集體的記憶也行將消失。但,這次中國美院場所空間藝術創作團隊的社區藝術計劃及后續的成果恰恰是為了留存這個地方獨特的歷史和文脈,留存曾經生活在這方水土上特定人群的生活印記,從而讓藝術承載土地的故事和集體記憶,豐富城市文化藝術的景觀,讓城市的文脈和精神得以傳承。

△ 中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室成員

從左至右:林宣衡,俞宗成,施清瑤,潘澤青,黃鑫,楊寧,牟嘉欣,石玩玩,趙明,王梓梣,姚佳麗,陳菲,楊維珊,洪怡,曹云子,梁景堯,安百振

/

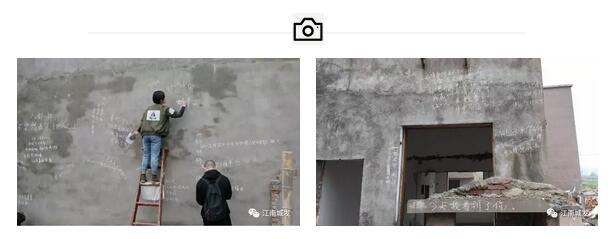

潘澤青、曹云子

“未曾說出口的話,也許有天會大白天下”

材料:粉筆、廢棄外墻

潘澤青和曹云子拿著粉筆在墻壁上書寫著一些話語,這些句子都來源于在廢樓中偶然撿到的日記本,日記本的主人應該是一名高中生,本子里寫滿了主人私密的內心空間,日記中提到了很多人,有親密的好友,有喜歡的男生……但這個日記本最終卻與搬離的家一起被遺棄在此處。

“人生就是不斷的放下,然而痛心的是,還沒來得及好好告別。”兩位創作者選擇用公共藝術的手法將這些心情與記憶公開。

/

施清瑤

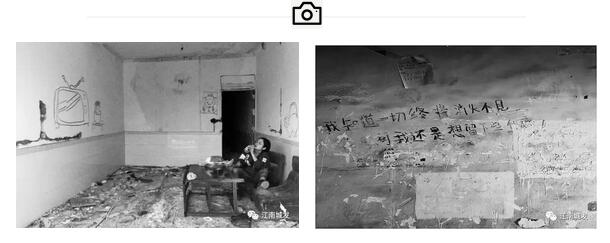

“我知道一切終將消失不見,可我還是想留下些什么”

施清瑤在廢墟中選擇了一間還未完全拆除的房間,把房間收拾干凈,從廢墟里扒出的沙發、靠枕、磚頭堆砌的茶幾被重新精心擺置,墻壁上用馬克筆畫上財神爺、電視機、吊蘭,擺上水果,貼上春聯。一切恢復成家原有的樣子。

時代的進步,讓中國成為一個巨大的工地,這片被標注了紅色數字的棚戶區也正經歷著拆除與重建。施清瑤的創作重塑了對舊生活告別的儀式感,告別舊家,然后體面地離開。

/

王梓岑

“就算家徒四壁也要保持風度”

形式:裝置

材質:紅釉磚、瓷磚

尺寸:80cm(長)*80cm(寬)*60cm(高)

王梓岑專心地用磚頭壘一個沙發,一個歐式的沙發。他指著房間的建筑垃圾說,這些被扔棄堆積的廢棄物很像墳墓,我用磚頭將它們壘起來,成為一個個真正的墳墓,意味著埋葬、紀念與期待。

一個本該消失的東西卻被拙劣地模仿出來,較于場景或物件本身更側重的是它們所代表的狀態。他希望在到過的所有地方都可以找到屬于這個地方業已消失或即將消失的故事,然后以他的方式表現出來。

/

俞宗成

“廢墟上的文字”

形式:照片、紙本

當身處拆遷廢墟中,滿目殘磚斷瓦,過去的生活與記憶被切斷,不禁讓人聯想,當新的建筑建起來會是怎樣的場景?當地居民生活會變得怎樣?用文字表達情感是再平常不過的一種方式,俞宗成利用拆遷廢墟上的鋼筋和鐵絲,組成文字的造型,將這些思慮與情感呈現出來:DISAPPOINT—原住民面對家被拆除的失落,HOPE——顫巍巍、依稀的希望。當這種最平常的表達方式被放置在空曠雜亂的廢墟上時,形成了與環境的鮮明對比,與觀者的對話。

/

安百振

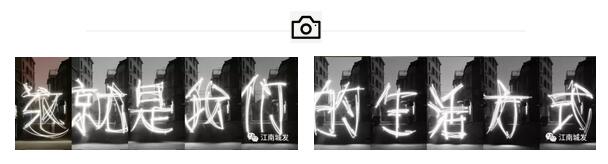

“這就是我們的生活方式”

形式:空間書寫

安百振在調研中發現原住民對江南的感情與認同感很深,他們對江南的生活環境充滿留戀。作品靈感來源于一次采訪,安百振詢問一位大爺對棚戶區改造的項目怎么看?大爺有些激動地說,“什么棚戶區,看看我們周圍的土地,看看我們周圍的人,這就是我們的生活方式。”

最后這句“這就是我們的生活方式”真實表達了原住民對這片土地的認同感,安百振找到當地的十個居民在他們生活的地方書寫下這十個字。文字用閃光燈在空中書寫而成,被相機慢鏡記錄下來。

中國美院雕塑與公共藝術學院場所空間藝術工作室在常德沅水右岸第一階段的駐地創作到此暫告結束,讓我們期待中央美術學院雕塑系公共藝術工作室帶來下一場藝術“擾動”。

?主題/Topic

《在場》創作分享與交流

常德鼎城區沅水右岸棚戶區正在建設一座新城,目前的現狀是拆遷與建設同時并舉,整個區域正處在新舊交替的轉換點。一座新城即將完全覆蓋一片老舊的居住點時,怎樣保存場地原有的些許記憶并將這些記憶根植于未來的新城。中央美術學院雕塑系公共藝術工作室以“藝術介入”之名,以“在場”的姿態,通過自身的創作實踐來討論和參與關于城市建設與舊城改造的當下命題。

⊙ 分享團隊/Team

胡泉純

(中央美術學院雕塑系公共藝術工作室主任)

中央美術學院雕塑系公共藝術工作室

(工作室成員:曹磊、華成、張成浩、周璇、緱晴徽、吳知聲、

劉童、張一冉、何國威、楊龍斌、梁家富)

讓藝術介入常德,帶動常德的城市升級,打造一個創意的常德、活力的常德,讓常德成為新一輪城市升級代表城市。這,就是右岸國際藝術駐留計劃最初和最終的期待。

策劃&傳播

蜂鳥傳播/創造美好的流行

圖文版權歸江南城發所有

轉載請聯系后臺 抄襲必究